Rédacteurs : Philippe Roux et Jean-Marc Cerino

Sommaire

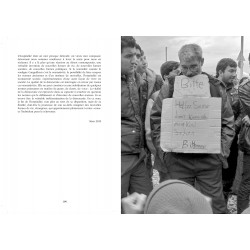

Iconographie : Maria Kourkouta et Niki Giannari, Paola Salerno

Caractéristiques techniques

Date de publication : septembre 2019

Format : 14,8 x 21 cm - 96 pages

ISBN : 978-2-35575-282-7

ISSN : 1778-0845

Édito

Jean-Luc Nancy écrit dans son texte Changement de monde : « Une crise survient à un continuum qu’elle affecte, et que peut-être elle déforme ou elle réforme, le gardant toutefois comme sa référence. »

Il l’oppose à la rupture, ou métamorphose, comme réelle discontinuité, un changement de référence qui est à la fois beaucoup plus lent, plus proliférant et n’est, de fait, perceptible qu’à une très grande distance temporelle, lorsqu’elle a fini de s’écarter du continuum précédent. Avec la question migratoire, si nous avons bien affaire à une crise, de quelle

crise s’agit-il ?

Reprenons quelques chiffres de déplacements en nous cantonnant à la France : 1 000 000 personnes essentiellement d’Afrique du Nord arrivent sur le territoire en 1962 ; en 1968 le pays compte 2 621 000 étrangers pour une population d’un peu moins de 50 millions d’habitants ; 16 000 boat-people fuyant la guerre sont reçus en 1972 et en quatre ans, au total, 130 000 personnes venant d’Asie du Sud-Est sont accueillies avec l’attribution du statut de réfugiées sans que soit demandé aux personnes si elles étaient « persécutées » et ce dans la stricte application de la convention de Genève.

Au regard de ces chiffres mais également de la régularité et de la répétition de ces mouvements de population, nous pouvons, à juste titre, nous demander s’il s’agit bien d’une « crise ».

Oui, dans le sens où certains l’appellent ainsi et souhaitent que cela en soit une. Mais alors, la crise ne serait peut-être pas là où ceux qui utilisent ce terme pensent qu’elle se situe ; elle ne serait pas hors d’eux, mais bien de leur côté, vers eux, pour ne pas dire en eux, par le simple fait qu’ils y voient une crise, qu’ils souhaitent que cela en soit une.

On est alors en droit de se demander si cette prétendue crise n’est pas plutôt le symptôme d’une rupture, d’un monde s’affaissant sur lui même, incapable de se projeter.

L’hospitalité, c’est ce dont nous avons un besoin vital lorsque, provisoirement ou bien définitivement, nous n’avons pas de lieu. Mais avoir un lieu et avoir lieu, autrement dit avoir un lieu et avoir lieu d’être sont ici liés, de la même façon qu’avoir et être. Pour en revenir aux commencements de cette rupture qui a associé le fait d’avoir au fait, voire au droit d’être, il nous faudrait relire le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.

Rousseau écrit : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : “Ceci est à moi”, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : “Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne.” »

Aujourd’hui, nous semblons parfois prétendre que les 34 361 migrants morts en Méditerranée – dont les noms ont été publiés par Il Manifesto le 22 juin 2018 – transforment, plus que jamais, la question de l’hospitalité en une urgence vitale. Pourtant, les noms de ces migrants, dont la liste ne cesse de s’allonger indéfiniment, ne sont que la partie visible d’un iceberg qui, exhibant « notre » inhospitalité meurtrière, cache encore la gravité de son étendue abyssale. La mort des migrants – ainsi que le mauvais accueil réservé aux survivants – est en effet le scandale qui, au lieu de nous montrer l’exception à la règle, nous montre en réalité la règle paradigmatique de nos inhospitalités. « Nos » inhospitalités, car à moins d’être soi-même l’un de ces individus qui engagent leur vie pour venir en aide aux migrants ou d’appartenir de façon active à l’une de ces associations qui travaillent sur le terrain, la plupart d’entre nous, qui nous indignons à très juste titre, n’avons pourtant pas fait grand-chose en termes d’actions concrètes. Car il ne s’agit pas seulement de lever la main dans l’air de la bien-pensance de gauche, comme nous le faisons presque tous ici pour attester que « nous » sommes pour l’hospitalité mais, ce qui est bien plus engageant, exigeant et difficile, de la tendre à l’horizontale afin de former une chaîne des solidarités dont on verrait alors qu’elle inclut et déborde la question des migrants et qu’elle implique de tout autres façons de penser et de vivre. Car il reste toujours possible, en supportant les migrants, en signant des pétitions sur le net, en écrivant des textes ou en éditant des numéros de revues consacrés à l’hospitalité de garder, comme Tartuffe, « le teint frais et la bouche vermeille. » Rien n’équivaut, lorsqu’il y a danger de mort imminente, au fait d’être là et d’ouvrir sa porte, autrement dit sa vie.Le reste ne nous différencie qu’à peine des fausses promesses du politique. Par conséquent, l’hospitalité que nous réclamons pour les migrants, comme s’ils concentraient le seul problème que nous rencontrons avec l’hospitalité et la mondialisation capitaliste serait alors, dans une certaine mesure, le symptôme du déni d’une inhospitalité presque générale ou généralisée.

Le problème de l’hospitalité et des lois qui la limitent, voire l’empêchent, n’a pas attendu la « crise » des migrants. En 1996, Derrida (qui consacra un séminaire à l’hospitalité et à l’hostipitalité de 1995 à 1997 à l’EHESS) protesta dans une tribune du journal Le Monde lorsque fut instaurée une loi instituant un « délit d’hospitalité ». Avec d’autres, il lança alors un appel à la désobéissance civile signé à l’époque par de très nombreux intellectuels. De cette désobéissance civile « coupable » de délit de solidarité (sic !), la capitaine Pia Klemp – qui risque actuellement vingt ans de prison en Italie pour avoir sauvé des migrants en Méditerranée –, ou bien encore Cédric Herrou, sont les héros ou les justes contemporains. Arrêté et jugé plusieurs fois pour avoir aidé des migrants dans la Vallée de la Roya, Cédric Herrou a finalement obtenu par l’intermédiaire de ses avocats une victoire en juillet 2018 devant le Conseil constitutionnel qui a consacré le principe de fraternité et la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire. Mais là où la langue se mêle à la justice, nous pouvons relever que le terme « fraternité » est encore en défaut d’hospitalité puisque, comme le rappellent Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc dans ce numéro, il faudrait parler de fratersororité (sororité dont Derrida évoquait quant à lui le concept dans Politiques de l’amitié) ; ce à quoi nous pourrions ajouter que le terme anthropocentrique « humanitaire » ne suffit pas non plus à accueillir tous les vivants humains et non-humains dans une conception du monde qui, finalement, serait digne de ce nom.

Consacrer un numéro aux migrants ne doit donc pas faire oublier que les migrants n’incarnent pas l’unique problème relatif à nos (in)hospitalités. Pour revenir encore une fois à la langue, l’étymologie du terme hospitalité (comme le rappelle Camille Louis en citant Émile Benveniste), souligne que l’hôte est celui qui accueille et celui qui est accueilli, mais aussi que le terme hôte peut également être synonyme d’ennemi. D’où, chez Derrida, le terme hospitalité. De la sorte, toujours plus large et plus fermée, une enclosure inhospitalière générale – et qui réclamerait encore un autre numéro – structurerait nos « hospitalités », traversant ainsi les différents types d’« hospices » où l’on se retrouve lorsque impuissant, malade, âgé ou démuni, il n’y a plus de « place » pour nous dans le monde. Pour ne parler que de la France, de celle dite périphérique (autre terme soulignant l’inhospitalité) à celle des grandes villes, l’actualité des luttes montre en ce moment même que l’hôpital public et les urgences fonctionnent à flux tendu avec de moins en moins de lits, de moyens, de soignants et que « nous » (autrement dit l’État, si cela a encore un sens) n’y sommes plus suffisamment hospitaliers pour y assurer à coup sûr la survie des cas les plus graves. De leur côté, les EPHAD ou « maisons de retraite » aux coûts souvent prohibitifs et aux traitements parfois inhumains témoignent qu’au sein de nos propres familles, nous ne voulons ou ne pouvons plus offrir l’hospitalité à ceux des « nôtres » qui se trouvent dans l’antichambre de la mort.

Quant aux plus jeunes, c’est au tour de l’Université, dont l’hospitalité, rappelait Derrida, devrait être inconditionnelle, de se voir cernée par un ensemble d’obligations et de contraintes qui, de la loi sur l’autonomie des universités au projet de loi Grosperrin et à Parcoursup est en passe de réduire le nombre de places, d’augmenter les droits d’inscription des étudiants étrangers (avant, sans doute, de les augmenter pour tous) et de se plier toujours davantage aux lois du marché et des entreprises. Mais nous pourrions aussi parler des lieux de pouvoir symbolique ou réel où les personnes « racisées », les femmes, etc., tacitement ou explicitement exclues, sont invisibilisées, se font extrêmement rares, lorsqu’elles ne sont pas littéralement absentes. Être inhospitalier, envers les migrants et à différents degrés (quoique cela revienne toujours peu ou prou à une question de vie ou de mort), envers les personnes âgées, les malades, les handicapés, les sans domicile fixe, les femmes, les étrangers, les personnes racisées mais également les animaux d’élevage des fermes industrialisées, les animaux sauvages sur « leurs » territoires, etc., reviendrait alors à ne pas laisser aux autres la place et l’espace qui, dans le monde, et sur la terre qui n’appartenait à personne, leur revient. Sans espace, et c’est l’espace entre les humains qui, selon Arendt, donne naissance au monde politique, nous n’avons plus lieu d’être ensemble.

Or, le monde de la mondialisation est devenu inhospitalier aux milliards de vivants les plus humbles (l’étymologie d’humilité et par là d’humble vient de humus qui signifie « fait de terre ») qui se trouvent sans lieu d’être autre que celui de l’aliénation, de l’exploitation, de l’exclusion ou de l’extinction. À la tête, comme hors sol, le capitalisme (du latin caput, la tête) semble ainsi décider des lieux et des êtres dans l’air abstrait des premiers de cordées vers lesquels se lèvent encore des mains comme vers Dieu le Père pour réclamer miettes et poussières…

Vouloir atténuer à la marge les problèmes de l’inhospitalité (aux migrants, aux mourants, aux femmes, à la biodiversité, etc.) c’est encore, impuissants, comme il semble que nous le soyons tous à l’heure actuelle, se placer sur la frontière qui trace la différence entre dedans

et dehors et renoncer à les résoudre. De la sorte croît l’immonde. Mais la tête du dispositif qui produit nos formes de vie, de survie et de mort reste hors d’atteinte. De jour en jour, effets puis causes d’un tel système capitaliste mondialisé, nous rendons ainsi aux autres et à nous-mêmes la terre de plus en plus inhospitalière. Or, pour avoir lieu d’être et d’être-avec et ensemble, pour exprimer nos puissances d’être et d’agir, il nous faut des lieux. Des lieux qui n’appartiendront plus aux premiers qui diront « Ceci est à moi ». Des lieux. Et d’autres lois.

Si ce numéro arrive à la suite du numéro 29 « Hospitalités » et se pose comme son prolongement, il l’est tout autant d’autres numéros précédents : La part de la plèbe, Vies anonymes, Rejets urbains, Peuple des voix. Car pour De(s)générations, il ne s’agit pas d’ériger une situation contre une autre, ou de profiter d’une situation pour dénier ou occulter toutes les autres, mais bien de tenter de saisir quelque chose de la complexité de notre monde dans toutes ses dimensions et recoins. Pour renvoyer certains dos à dos, pour nous les mots « ouvrier », « prolétaire », ou ce que recoupe l’expression « misère sociale » ont encore un sens et surtout une réalité. Une réalité qu’il nous faut porter, une position qu’il nous faut tenir, et d’autant plus aujourd’hui.

Camille Fallen et Jean-Marc Cerino

Michel Agier, Antoine Berman, Patrick Boucheron, Fabienne Brugère, Sylvain George, Niki Giannari, Maria Kourkouta, Guillaume Le Blanc, Camille Louis, Nathalie Quintane, Louise Roux, Paola Salerno